Histoire du domaine de Lanniron

Découvrez l'histoire fascinante du domaine de Lanniron à Quimper

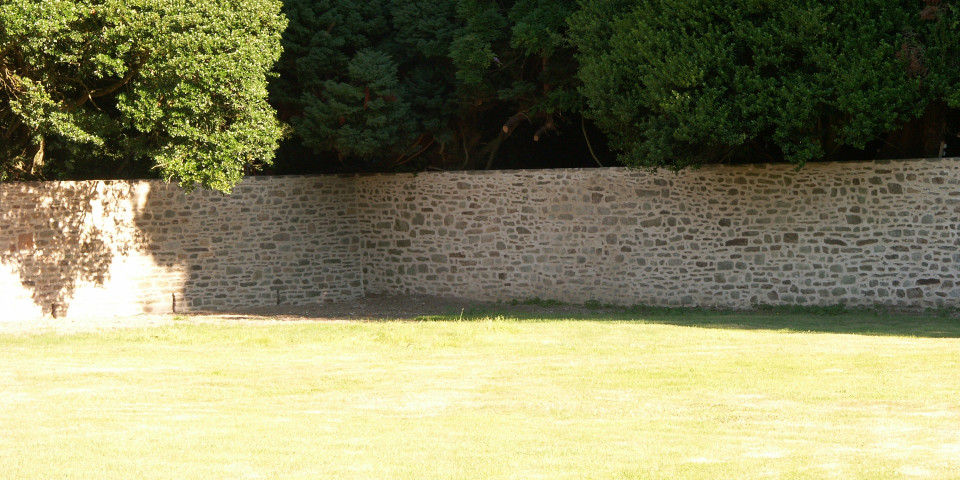

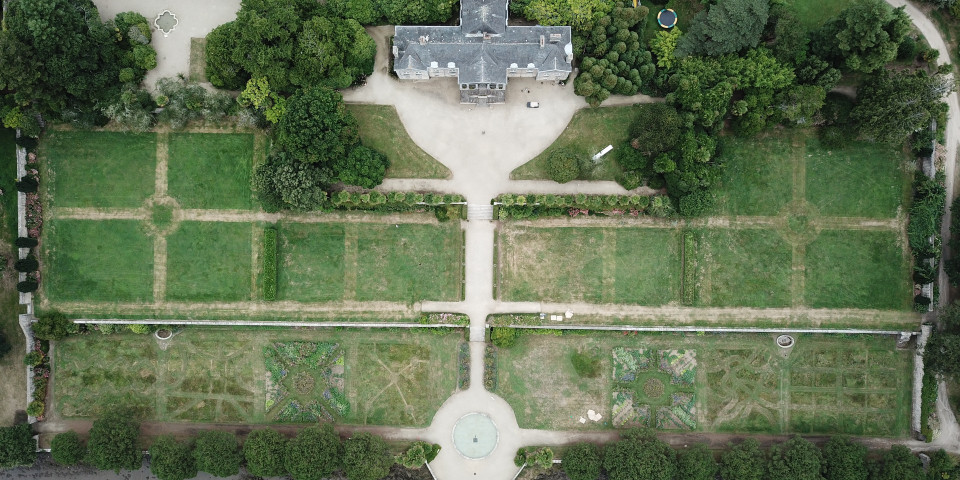

Le domaine de Lanniron, c'est 45 hectares d'histoire. Les batiments, à l'architecture unique en finistère sud, nichés au milieu d'un parc botanique exceptionnel, vous attendent pour vous révéler tous leurs secrets.

Historique du château

Résidence d'été des évêques de Quimper

Dès le XIIe s. les évêques de Cornouaille aimaient résider dans leur maison de campagne des rives de l'Odet autour de laquelle existait un village comprenant église, cimetière, maisons, moulin, four... En un mot : une paroisse mentionnée dans des parchemins de cette époque.

L'évêque Guillaume (1193-1218) y mourut. Alain Rivelen dit Morel (1290-1320) y gérait l'administration diocésaine le 25 novembre 1300. Il ne s'agissait donc pas d'une simple résidence d'été. Car la ville de Quimper est prise d'assaut par Charles de Blois et livrée au pillage en 1344, pour ne capituler que 20 ans plus tard devant Jean IV.

En ce qui concerne Lanniron, nous trouvons des contrats d'achats de terres par l'évêque Gatien de Monceaux (1408-1416) qui, en 1412, 1413-1415, attestent de la volonté de l'évêque d'agrandir son terroir de Lanniron.

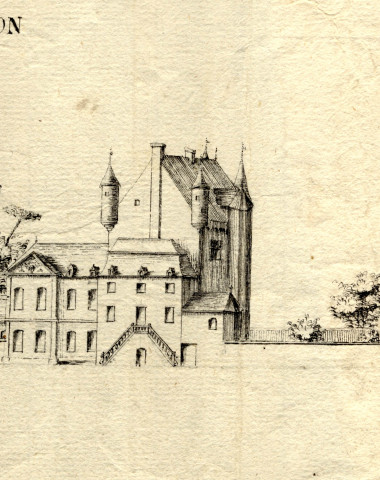

Monseigneur Bertrand de Rosmadec (1416-1444) bâtit à Lanniron un manoir. Celui-ci consiste en un bâtiment carré flanqué de quatre tourelles.

Notons que le nom de Bertrand de Rosmadec reste attaché à de nombreux monuments historiques de Quimper et de sa région. Les évêques durant la fin du XVe et le début du XVIe siècle agrandirent leur domaine par l'acquisition d'autres terres tandis que, peu à peu, le village et la paroisse disparaissent.

Lanniron devient la résidence principale des évêques et voit naître ses fameux jardins au XVIIème siècle

Après les guerres de la ligue, dans la seconde moitié du XVIe siècle, la ville de Quimper, ligueuse comme la plus grande partie de la Bretagne, ne se soumet au Maréchal d'Aumont qu'en 1594. Monseigneur Charles du Liscoët (1582-1614) quitte sa résidence épiscopale de Quimper dévastée par un incendie. Il fait de Lanniron la demeure ordinaire de l'évêque de Cornouaille et non plus seulement sa résidence d'été.

Monseigneur du Louët, évêque de 1640 à 1668, semble porter un grand intérêt à sa résidence d'été de Lanniron et l'agrémente par l'achat de terres pour de petits jardins.

Quant à Monseigneur de Coëtlogon (1668-1706), nous lui devons les fameux jardins de Lanniron. Nous allons y revenir plus en détail.

Puis se succèdent Monseigneur de Ploeuc (1707-1739), Monseigneur de Farcy de Cuillé (1740-1772).

C’est à ce dernier que l’on doit la construction de l’aile occidentale du château telle qu’on peut le voir sur un dessin du XVIIIème siècle.

Quant à Monseigneur de Grossoles de Flammarens, en 1772, il supporte très mal la vie épiscopale en Cornouaille...Pas plus de trois mois...

Monseigneur Conen de Saint-Luc (1772-1790) fut le dernier évêque de Quimper résidant à Lanniron. Il meurt en 1790 au début de la révolution française et à l'époque de la confiscation des biens du clergé.

De la révolution au domaine actuel

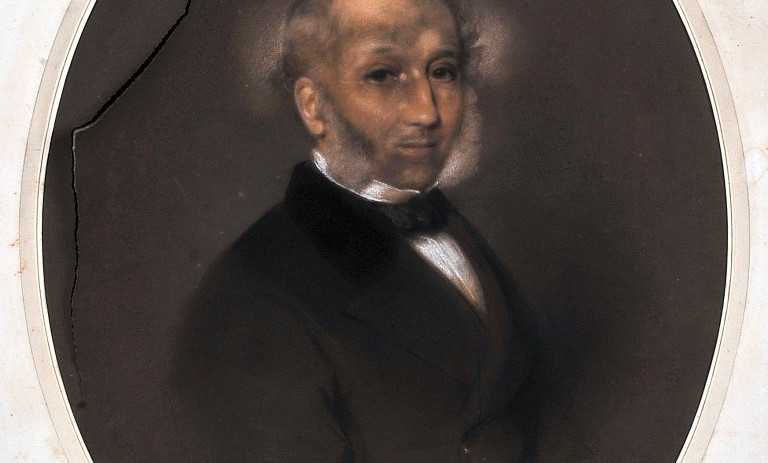

Bien national, LANNIRON est revendu successivement à différents marchands de biens avant d'être racheté par Monsieur Emmanuel Calixte Harrington le 15 juin 1822. Ce gentilhomme anglais, de mère Française, vivait en France.

Il entreprit la reconstruction du château en 1825 et nous lui devons son état actuel. Ainsi le manoir du XVe disparaît, seuls subsistent encore quelques murs toujours visibles aujourd'hui... Monsieur Harrington sut avec talent transformer le château de Lanniron et lui donner la belle harmonie qu'il connaît aujourd'hui.

Aux jardins réguliers, Harrington, en sa qualité d'Anglais, a eu le projet de substituer un tracé de jardins romantiques "à l'anglaise", ce qui aurait été fort regrettable.

Le 22 juillet 1833, Monsieur et Madame Charles de Kerret de Quillien rachètent Lanniron. Leur fille Hermine épouse en 1835 Georges Blanchet de la Sablière dont les descendants sont les actuels propriétaires.

Les jardins de Lanniron

Monseigneur de Coetlogon, évêque de Quimper de 1668 à 1706 fut le premier à songer à faire construire des jardins dans le goût de l’époque. Avant lui, Monseigneur du Louet avait acheté des terres pour en faire des petits jardins mais la partie du domaine réservée à l’usage privé des évêques était très réduite.

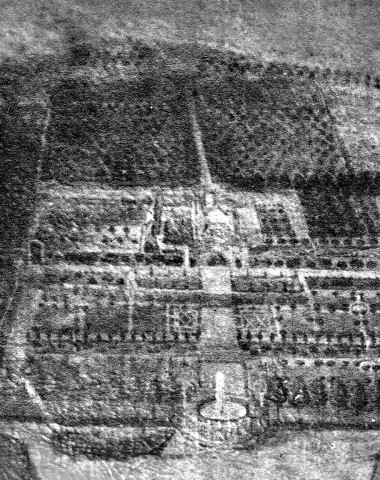

Monseigneur de Coetlogon était évêque de Quimper mais ses grandes qualités d’orateur lui ouvrirent fréquemment les portes de la cour de Versailles. L’évêque y découvre le « grand goût ». C’est l’époque de Louis XIV, le Roi Soleil, l’époque du château de Versailles, des jardins de Le Nôtre et des grandes fêtes dans les jardins à la française. Revenu à Quimper l’évêque décide donc de faire construire chez lui, à Lanniron, des jardins dans le goût du siècle. On ne sait pas qui a dessiné ces jardins. Certains annoncent pompeusement les noms de Le Nôtre ou de Mollet mais rien ne vient prouver ces hypothèses.

Les jardins à la française, très à la mode au XVIIème siècle, sont un mélange des jardins baroques italiens et des jardins classiques français. Des jardins baroques italiens, ils gardent la composition en terrasses s’organisant autour du palais qui en est le centre et le point de jonction de toutes les lignes de constructions du jardin. Des jardins classiques français ils gardent : le cloisonnement des fleurs par des allées de buis et l’organisation régulière et géométrique, comme à Versailles, Villandry ou Vaux-le-Vicomte.

Historique des jardins

Monseigneur du Louët est le premier à voir en Lanniron une résidence d’été pleine d’agréments. Ainsi il agrandit les terres de Lanniron en achetant des petits jardins proches du château. Monseigneur de Coëtlogon était évêque de Quimper, comte de Cornouaille et seigneur de Lanniron. François de Coëtlogon, noble prélat aimable et doux était un prédicateur habile. Libéral et magnifique, il hantait volontiers la cour et les beaux esprits parisiens.

C’est dit-on en l’écoutant raconter l’aventure fâcheuse de son carrosse enlisé jusqu’au moyeu dans une fondrière, aux abords de sa ville épiscopale que La Fontaine localisa sa fable du charretier embourbé.

C’était à la campagne,

Près d’un certain canton de la Basse Bretagne

Appelé Quimper-Corentin.

On sait assez que le destin

Adresse là les gens quand il veut qu’on enrage

Dieu nous préserve du voyage !

Rappelons que Quimper était toujours une ville d’exil bien loin de la capitale.

Monseigneur de Coëtlogon, grand amateur de jardins et aimant les fleurs, fut le premier à songer à se procurer un jardin tracé suivant les meilleurs règles du temps, un vaste jardin où tout fût prévu pour la commodité de la méditation solitaire et pour l’agrément de la conversation mondaine. Mais aussi pour le plaisir des yeux...

Il acheta entre 1672 et 1686 des terres, dont le village proche de Kerbaby.

Dans un mémoire de Monseigneur l’évêque de Cuillé établi lors de transactions avec les héritiers des deux précédents évêques, nous lisons:

« A l’égard des augmentations et améliorations qu’on prétend que Monseigneur de Coëtlogon a fait à Lanniron, elles ne consistent que dans la démolition de plusieurs maisons et de plusieurs murs qu’il a détruit pour y faire des champs et des fossés, elles consistent encore dans l’étendue qu’il a donné au jardin et quelques plantations qu’il a fait : ce qui à vrai dire ne peut être considéré comme une augmentation mais comme des embellissements qu’il a voulu faire… »

Ces remarques sous-estiment l’importance de l’œuvre accomplie sans doute pour argumenter face aux héritiers.

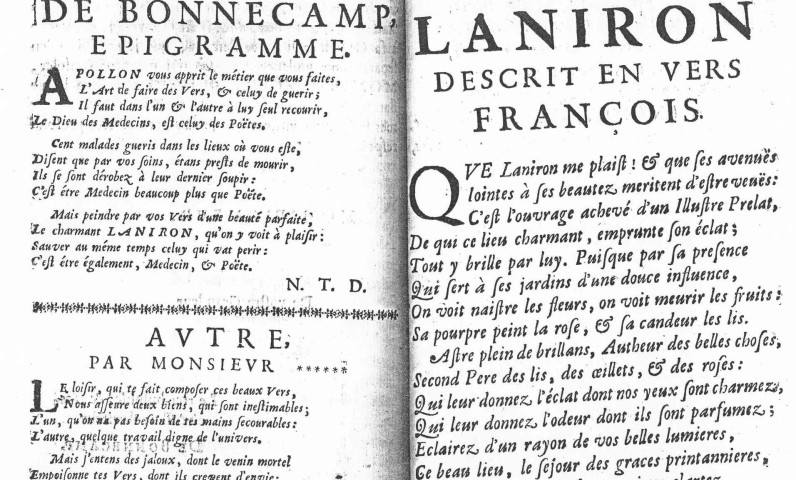

Nous lisons au contraire dans une curieuse plaquette de 338 vers offerte à l’évêque vers 1680 par un médecin - poète chantre des jardins, NICOLAS de BONNECAMP , une description « d’un lieu délicieux qui n’a de beautés ny de charmes, que ceux qu’il a receu de vous... »

Une autre plaquette comprend un poème latin « DESCRIPTIO LANIRONIS » signé P.S.J. et traduit en Français, ainsi que le même poème de BONNECAMP « LES JARDINS DE LANIRON EN VERS FRANCOIS » de 432 vers, plus complet celui-là.

Ce document est probablement le seul existant de la première édition ( Non datée).

Nicolas de Bonnecamp , même s’il est poète mineur n’en est pas moins un poète authentique comme les écrivains de Louis XIII.

Il a également le mérite de nous faire connaître les jardins qui, en ce temps, furent les plus beaux de Cornouaille.

A travers ses alexandrins, parcourons ces merveilleux jardins du XVIIe s.

« Que Lanniron me plaît… »

Nous entrons par une grande allée d’ormeaux dont les côtés parfaitement aplanis sont engazonnés, pour arriver au palais.

Du perron de ce château nous voyons un jardin émaillé des plus vives couleurs.

Au bout d’une longue allée un long canal d’eaux bordé d’arbres toujours verts.

Les murs des terrasses sont tapissés d’arbres fruitiers divers: Pêche, abricot, prune, poire, brugnon, vigne ...

Les terrasses sont décorées par vingt carrés symétriques bordés de myrtes et de buis.

Sur la deuxième terrasse, à chaque extrémité, des tonnelles ainsi que deux carrés où sont cultivés

dans l’un les melons, dans l’autre « une vigne, ces sources de muscat, exprès par rareté, venus de la Ciotat. Les autres enclos sont ornés d’une multitude de fleurs variées.

La troisième terrasse est le domaine des légumes nécessaires à la consommation.

« Ainsi dans ces jardins, l’utile à l’agréable se joint, pour plaire aux yeux, et servir à la table. »

Puis nous arrivons au bord de la mer, sur une avancée en forme de redoute ou de fer à cheval où se trouve un bassin » source d’eau douce au milieu de la mer « , un dauphin en son centre.

« Déjà pour les 9 sœurs un d’eux fait un Parnasse où conduit de plain pied la première terrasse »

Ne s’agit-il pas de l’orangerie en cours de construction?

Nous quittons l’enclos des murs et nous trouvons à l’occident un bois de myrthes , cyprès, buis, houx, lauriers, allant jusqu’à la mer.

Nous pouvons penser que ce jardin n’était pas encore achevé à l’époque de la visite du poète vers 1680.

Un autre poème, sur la même plaquette, sans doute écrit quelques années plus tard ( Vers 1690 ?)parle en plus des beaux orangers et des jets d’eaux .

L’orangerie existe donc ainsi que les autres bassins dont nous allons reparler.

Un grand portrait hélas disparu, existait dans la salle synodale de l’évêché incendié en 1939.

Il représentait Monseigneur de Coëtlogon devant ses jardins et son palais de Lanniron, peint par l ‘Hermitais vers 1750 à la demande de Monseigneur de Farcy. Le peintre était Vannetais.

Louis Le Guennec en reproduisit une gravure dans le bulletin de la société archéologique du Finistère en 1921.

Lanniron et André Le Nôtre...

Nous ne saurions assurer, comme le fait Cambry en 1795 que les dessins du jardin étaient du fameux Le Nôtre.

Le poète enthousiaste n’aurait sans doute pas manqué de mentionner une rencontre entre Monseigneur de Coëtlogon et le jardinier du Roi.

Quand bien même son tracé semble fidèle à l’esprit de l’artiste...

1707-1790

Les trois derniers évêques de l’ancien Régime, Monseigneur de Ploeuc (1707-1739), Monseigneur de Farcy de Cuillé ( 1740 - 1772), Monseigneur Conen de Saint-Luc ( 1773 -1790 ) ont, semble-t-il assez bien maintenu l’état des jardins.

Dans les procès-verbaux (en 1739 et 1773) de prisées des réparations à faire au palais épiscopal de Quimper et à celui de Lanniron, faisant suite à la mort de Monseigneur de Ploeuc ainsi qu’à celle de Monseigneur de Farcy, nous trouvons d’autres nombreux détails sur les jardins.

L’ORANGERIE

L’orangerie actuelle date de la fin du XVIIIème siècle comme nous le confirme le mauvais état des solives.

Il existait une petite orangerie près des cuisines dans le palais épiscopal ainsi qu’un appartement pour le jardinier.

Sous Monseigneur de Farcy il y avait un jardinier en chef et, à la mort de ce prélat en 1772, les plantes les plus rares, orangers, citronniers, cédrats et bergamotes sont estimés à plus de 10000 livres.

Les arbres orangers donnent lieu à un acte spécial lors du règlement de la succession de Monseigneur de Ploeuc.

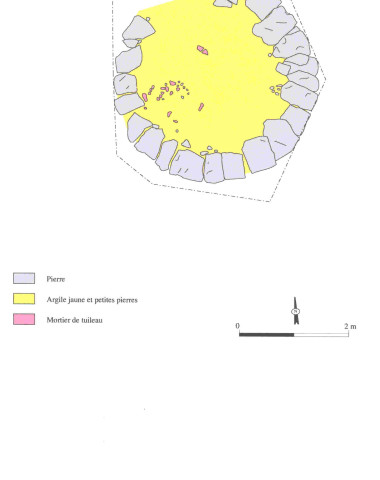

LES BASSINS

Le Neptune à l’occident, au-delà des murs du jardin et près de la rivière, se remplissait à la marée montante, l’eau y étant maintenue par une bonde.

Au centre de ce bassin, une statue de Neptune sur un piédestal. En 1740, elle était dans un tel état qu’il était nécessaire « d’en faire faire une neuve en pierre de taille »

Toujours à l’occident » dans un jardin de la principale maison où sont les orangers », le bassin de l’orangerie avait en son centre, sur une pyramide de pierre de taille, quatre crapauds servant de jet d’eau

Ce bassin » à double miroir » alimentait en eau les deux autres bassins de la deuxième et de la troisième terrasse lesquels portent aussi en leur centre une pyramide de pierre portant des jets d’eau. Avec symétrie, à l’orient sur les terrasses nous retrouvons les mêmes bassins.

Quant au septième bassin, celui de la « demi-lune », il était toujours en bon état et possédait lui aussi, en son centre, sur une pyramide, un grand jet d’eau partant d’un dauphin jusqu’à sa disparition en 1790.

LES STATUES

Outre la statue de Neptune dont nous avons parlé, « deux statues de tuff situées de chaque côté de l’escalier central de la première terrasse, sont rompues qu’il faut mettre deux neuves en leur place, représentant un paysan et une paysanne »

Au-dessus, de chaque côté de la porte entre le jardin et le mail, deux lions en bois » Cela à l’orient près de la mer.

Notons, à la lecture des différents procès-verbaux que les jardins, dans leur ensemble, étaient assez correctement entretenus.

Toutes ces réparations constatées sont dues à l’usure du temps.

Lorsque l’on manifeste de l’intérêt pour des jardins classiques ou « à la Française » il ne s’agit pas d’une démarche » écologique »...

Ce style a une définition intellectuelle, ces jardins répondent d’un haut niveau de l’art créatif.

Il ne son pas nés des fantasmes d’un grand Seigneur névrosé... nous dit BENOIST-MECHIN.

Demeurons modeste dans notre contemplation d’un art porté si haut qu’il n’a jamais pu être égalé.

A Lanniron nous ne sommes pas à VERSAILLES bien sûr mais l’esprit est ici le même, hâtons-nous de l’admirer. il a fait un long voyage ...

Au XVIII s. le manoir est décrit comme étant formé de deux édifices de style différent:

A l’est le manoir du XVe s. et à l’ouest un pavillon élégant.

Le haut perron de la maison centrale est également décrit par Nicolas de Bonnecamp comme existant à la fin du XVIIe s. «...aux côtés d’un perron, une double descente.. »

Ceci est important car nous pouvons penser que Monseigneur de Coëtlogon a commencé les transformations du palais épiscopal. Monseigneur de FARCY qui « aimait tant son cher LANNIRON... » aurait poursuivi son oeuvre d’agrandissement et cela vers 1750.

En 1773 il fallait payer des réparations importantes à LANNIRON, Monseigneur CONEN de SAINT-LUC, lui, ne réside pas à LANNIRON, ni à l’évêché. Il loue un appartement en ville (Ce qui lui coûte fort cher dit-il...)

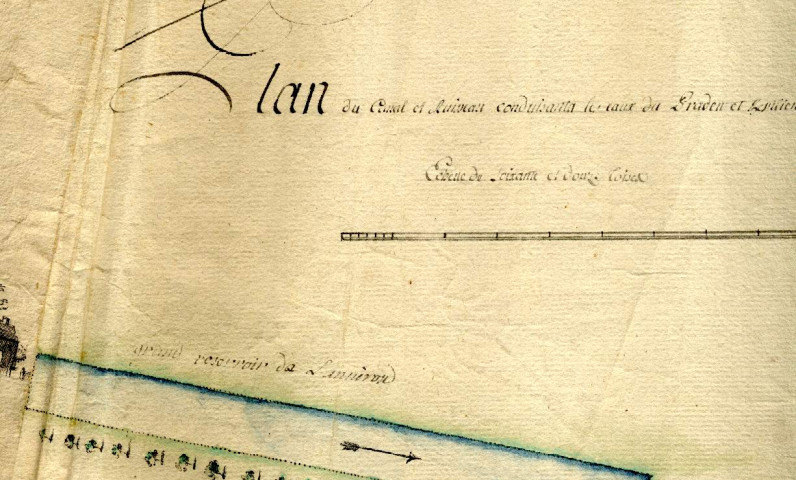

Le Grand Canal

Ce canal construit au 17ème siècle, comme les autres fontaines, avait une valeur décorative et fonctionnelle.

Décoratif : grande voûte de verdure de 270 mètres de long (12 mètres de large de ce côté et 4m à l'autre bout : perspective accélérée qui le fait paraître encore plus long.)

Fonctionnel : Alimenté par différentes rivières, il alimentait à son tour les autres bassins par des tuyaux de plomb et le principe de la gravité.

En 1955, une commune voisine coupa la rivière principale qui alimentait le canal et celui-ci devint sec . Envahi par les ronces, sec, et détérioré par la tempête de 1987, il a été restauré il y a quelques années et est aujourd'hui alimenté par forage.

On peut noter la très belle végétation tout autour de ce canal. (Gunera...)

Un patrimoine classé

Les Jardins " à la Française " de Lanniron, descendant sur l'Odet, ainsi que le Parc- Arboretum du XIXème siècle ont été classés à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en décembre 1992. De plus, depuis 1986, le château et l'Orangerie figuraient déjà sur cet Inventaire.

Les différents travaux de restauration effectués depuis 1989 ont valu au domaine de Lanniron différents prix :

- le prix Weinberg-la Massonière décerné par " l'Association des Vieilles Maisons françaises ".

- le 1er prix de l'investissement et de l'innovation touristique en Finistère en 1994

Les financements

Un Domaine présentant un tel intérêt historique, esthétique et patrimonial se devait d'être conservé et restauré notamment suite aux dommages causés par le temps mais aussi par la tempête de 1987.

C'est donc dans un souci de préservation, de conservation et de restauration du Domaine que fut créé, en 1969, le camping. En outre, les actuels propriétaires ont su diversifier leurs activités (restaurant, visites, locations de salles, locations de logements) afin de pouvoir collecter les fonds nécessaire à l'autofinancement et donc à la conservation du patrimoine.

Cependant, des projets d'une telle envergure demandent des fonds de plus en plus conséquents. Compte tenu de l'intérêt patrimonial et historique du site, le Domaine de Lanniron a bénéficié du soutien financier de :

- la DRAC ( Direction régionale des affaires culturelles )

- le Conseil Général

- le Conseil Régional

- la Ville de Quimper.

La remise en état des allées du parc

Après un long travail de déblaiement et de nettoyage, il a fallu reconstituer ces allées par tout un travail de reboisement. L'allée principale, anciennement constituée de Hêtres, a été replantée de Tilleuls. L'allée des chevaux, quant à elle, a été replantée de jeunes Hêtres verts.

Les pertes constatées, il faut s'organiser pour effacer et réparer au mieux les dégâts, mais la tâche paraît insurmontable. Pour faire face à ce traumatisme et mener à bien ce travail de longue haleine, les propriétaires de parcs et jardins bretons se sont alliés et ont crée " l'Association des Parcs et Jardins Bretons " (APJB). Association à laquelle appartient le Domaine de Lanniron. L'APJB apporte ses conseils et centralise les démarches et les demandes de crédit dans le cadre d'actions thématiques telles que la reconstitution des alignements d'arbres des allées.

Pour Lanniron cette tempête va ainsi être le point de départ d'un vaste programme de restauration. Mais avant tout travail de restauration et d'embellissement, il faut nettoyer et évacuer les troncs, branchages et autres débris laissés par l'ouragan. Pendant plusieurs semaines toute une équipe aidée de machines va travailler pour rendre les allées et les abords du château accessibles. Viendra ensuite tout le long travail de désouchage, nivellement et finalement reboisement.

LES TRAVAUX DE RESTAURATION

Depuis 1969, le principal souci a été la sauvegarde de l'ensemble du domaine, notamment grâce à la création d'une activité commerciale de castel, un camping****, qui permet d'assurer les travaux indispensables : remise à neuf des toitures délabrées des bâtiments en 1968, restauration des jardins, etc.

Les premiers travaux de restauration

Les propriétaires du lieu ont mis en place un projet de restauration globale destiné à rétablir la splendeur d'autrefois.

Une telle restauration implique plusieurs impératifs :

- Le respect de la plus grande fidélité historique possible, notamment grâce aux documents anciens.

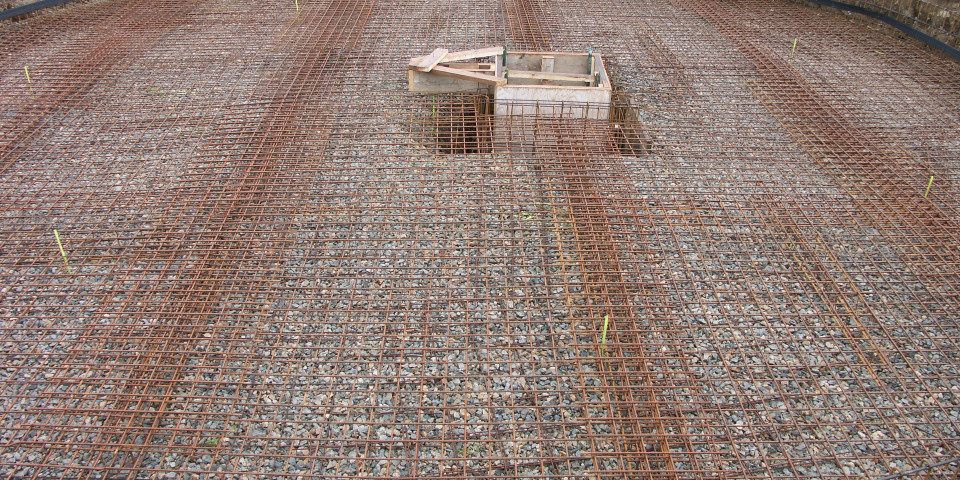

- La remise en valeur du thème de l'eau (Bassin de Neptune, Canal, Jets d'eau ...)

- Maintenir un coût d'entretien modéré en privilégiant les travaux d'infrastructure.

- L'obtention d'un résultat rapidement spectaculaire en rétablissant en priorité les jeux d'eau et les tracés anciens (allées et pelouses) sur les terrasses. Avec en plus la lumière.

- Plantation progressive d'espèces choisies pour leur beauté, leur intérêt botanique et leur adaptation au climat et au sol.

Une restauration globale et rapide d'un tel domaine est financièrement et matériellement impossible. Il faut donc agir graduellement, des restaurations les plus vitales aux plus accessoires et décoratives.

Les travaux déjà réalisés depuis 1989 ont valu au domaine de Lanniron le prix Weinberg-la Massonière décerné par "l'Association des Vieilles Maisons françaises".

- Réparation complète des dégâts causés par la tempête de 1987.

- Restauration de la grande Orangerie du XVIIème siècle.

- Réfection complète du jardin devant l'Orangerie.

- Dégagement complet du Canal et du bassin de Neptune.

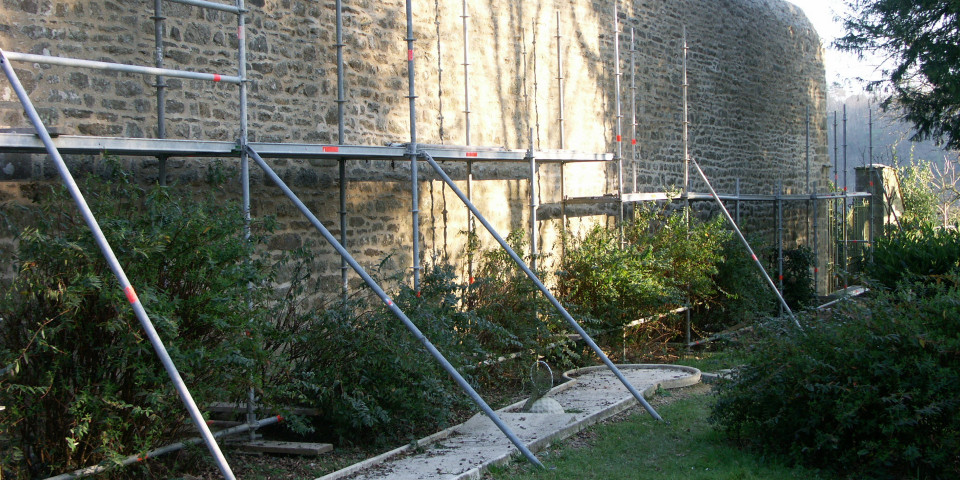

- Début de restauration des murs des terrasses et des murs de rive.

- Début de restauration de l'hydraulique ( Réfection et alimentation en eau du grand canal).

- Restauration du tracé des allées.

- Restauration des dépendances (maisons du canal, du pêcheur, ferme...)

L'étude préalable à la restauration des jardins

En 1990 : une étude historique sur le château de Lanniron et ses jardins est menée, c’est le préambule essentiel à toute restauration. C'est là qu'a eu lieu la prise conscience de la qualité exceptionnelle de ces jardins.

En 1990, puis en 1991 : le premier acte potentiel permet de replanter les avenues de Lanniron, détruites en octobre 1987.

En 1994 : Monsieur Simonnet décide François de Massol à s’engager dans un processus de restauration. Des études successives sont dessinées et présentées à la Direction Régionale des Affaires Culturelles. C es études sont examinées par la Commission Jardin de Paris le 13 mars 1996. Le plan corrigé de 1997 est accepté. C'est le 1 er décembre 1998 que les travaux de restauration sont engagés.

Premier temps : 1 décembre 1998 au 30 novembre 1999

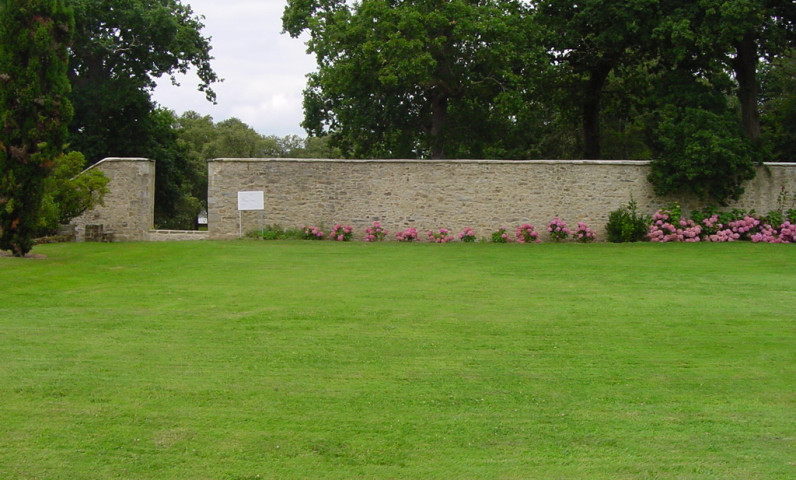

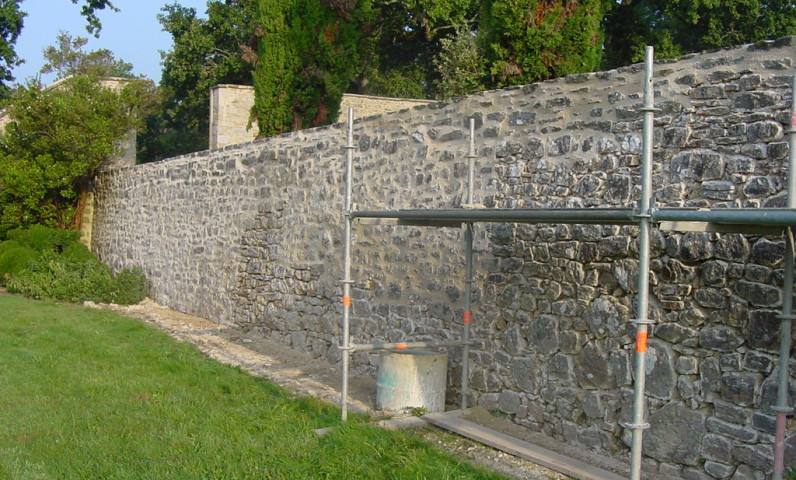

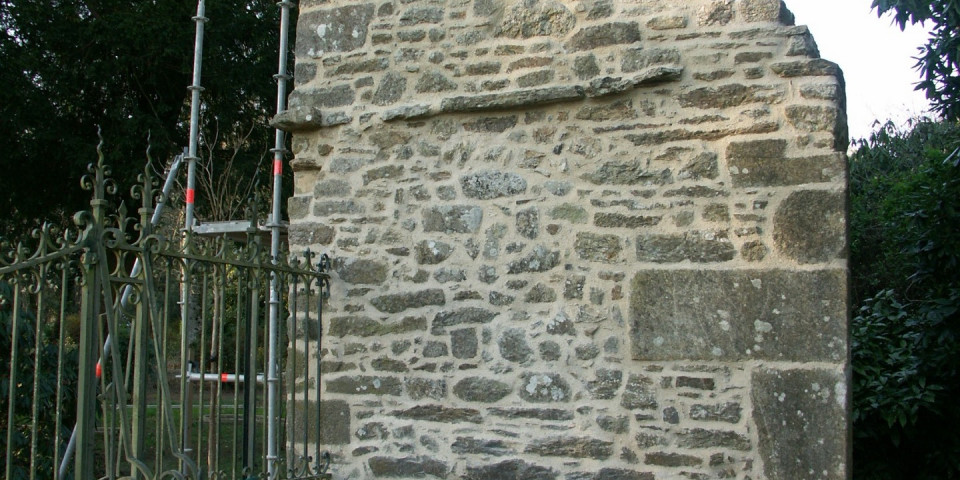

Ce sont essentiellement les murs de périmètre du jardin clos qui sont corrigés, consolidés ou remontés.

Pour les murs sur rivière, il faut travailler au rythme des marées. Ce n’est pas toujours simple.

Dès l’été 1999 les travaux commencent sur la zone dite du Neptune, cet autre jardin clos à l’ouest de la propriété.

Restauration du mur est des jardins

Quatrième tranche 2005

Restitution du bassin central du dauphin et des deux bassins ovales dits « des tritons » sur la troisième terrasse.

Restauration des escaliers qui sont à l’est du jardin clos et restauration du mur séparant la première terrasse de la deuxième.

Restitution des parterres de la troisième terrasse

A partir de 2018, le parti est pris de restaurer les parterres progressivement plutôt qu'en une seule fois.

Un jardinier qualifié et expérimenté est recruté.

Deux premiers carrés sont restitués en potager en 2018 sur la troisième terrasse.

Deux autres carrés sont ajoutés en 2019.

En 2020, le nombres de parterres sur la troisième terrasse est porté à six.

Le réseau d'irrigation en eau de cette terrasse est installé.

Les premiers arbres fruitiers en espalier sont plantés le long du mur entre les deuxième et troisième terrasses.

Travaux restants

Mais de nombreux travaux restent à faire

Sur les sept bassins qui ornaient les jardins du XVIIème, seul subsistait celui de l'Orangerie. Suite à la restauration du bassin de Neptune,ont été restitués trois des cinq bassins qui ornaient les terrasses et dont l'emplacement est connu grâce à des documents d'archives mais aussi grâce à des photos aériennes. Fontaines et jeux d'eau devraient aussi recréer l'ambiance qui régnait dans ces jardins il y a trois siècles. Il reste encore à reconstruire les deux bassins de la deuxième terrasse.

Enfin, une fois les grands travaux terminés, une politique de fleurissement ( fleurs, topiaires, création de carrés...) donnera la touche finale à ces projets visant à refaire de Lanniron " un paradis charmant ". Les jardins ont en effet perdu progressivement leur aspect du 17ème siècle depuis la révolution (de 1809 à 1822 environ, les terrasses étaient louées à des jardiniers qui y cultivaient fruits et légumes! Cela a eu au moins le mérite de conserver les terrasses!).

Pour mener à bien ce projet de restauration étalé sur plusieurs années et qui doit être le plus proche possible de la réalité historique, nous possédons des sources tels que le tableau de l'Hermitais ou encore les écrits de Bonnecamps, Waquet, Cambry.

ARBORETUM

En se dirigeant vers le canal, on traverse la première terrasse où l'on trouve de grands arbres très intéressants du point de vue botanique (Gingko Biloba, figuier, magnolia, araucaria, Cryptomère du Japon).

C'est un échantillonnage pour botanistes, écoliers ou simples amateurs de fleurs.

Mme de La Sablière, fille de M. de Kerret, passionnée comme son père, a rapporté de ses nombreux voyages des arbres rares tels que les arbres de Judée (ramenés de Constantinople). Son fils a ramené des Séquoias et Wellingtonia d'Alaska.

Là encore, l'importance du Finistère est à souligner dans le développement des arboretums car le climat océanique de la région (doux en hiver et humide en été) permet une bonne adaptation de ces arbres étrangers.

A côté d'espèces caractéristiques du Finistère :

- les Ericacées (rhododendrons, azalées)

- les Théacées (camélia reticulata (voir la photo), japonica...)

On trouve aussi des espèces plus rares dans nos régions :

- Liquidambar

- Erable du Japon (Acer palmatum)

- Hêtre de l' Antartique (Northofagus antartica)

- If d'Irlande (Taxus baccata)

- Palmier d'Himalaya (Trachycarpus martianus) (voir la photo)

- Palmier nain ( Chamaerops humilis)

- Houx cornu (Ilex cornuta)

- Gingko Biloba (arbres aux 40 écus)

- Araucaria imbricata (chili) ou " le desespoir du singe "(voir la photo)

- Palmier chinois (Trachycarpus fortunei)

- Magnolia Grandiflora

- If commun (Taxus)

- Cyprès chauve de Louisiane (Taxodium distichum)

- Cyprès de provence ( Cupressus sempervirens)

- Arbre de Judée (Cercis siliquastrum)

- Bambou noir ( Phyllostachys nigra)

- Sequoia sempervirens

- Pin noir d'Autriche

Ainsi que de beaux spécimens remarquables par leur ancienneté :

- Chênes verts (Quercus Ilex) multicentenaires, qui sont certainement un record dans

la région.( Ils sont vraisemblablement spontanés, ce qui est une donnée particulièrement

intéressante sur le plan scientifique. Ils constituent en effet une nouvelle limite

septentrionale et occidentale pour l'espèce.)

- Cryptomeria japonica

Explications botaniques de différents arbres :

A l'est de la première terrasse :

- Le Cryptomeria japonica elegans, appelé plus communément Cryptomère du Japon, est curieusement torturé et semble s'appuyer sur une Glycine commune. Ce conifère aux pousses naturellement tordues possède une étonnante écorce souple et fibreuse de couleur brun-rouge.

- Un Araucaria du Chili plus communément appelé le " désespoir du singe " à cause de ses feuilles extrêmement piquantes qui le rendent inaccessible à ces animaux.

- En se dirigeant plus à l'est, on remarque un massif de Bambou noir, et du Houx cornu dont les feuilles rectangulaires et piquantes diffèrent de celles du houx commun.

- Un peu plus loin, le long de ce qu'on appelait le " Petit Canal ", un très bel exemplaire de TAXODIUM DISTICHUM ou Cyprès chauve de Louisiane. Ce conifère à feuilles caduques est intéressant par ses " Pneumatophores ", sorte d'excroissances aériennes émises par les racines et qui permettent à ces dernières de respirer dans le sol saturé d'eau des mangroves de Louisiane d'où cet arbre est originaire.

- A sa gauche, un Sequoia sempervirens redwood. Ce conifère originaire des Amériques peut dans son pays d'origine atteindre 100 mètres de haut ! On le qualifie de " sempervirens " qui veut dire en latin : " toujours vert " car c'est un arbre à feuilles persistantes.

A l'Ouest, sur la première terrasse du château, à côté de l'Orangerie :

- un Ginkgo biloba dit " arbre aux 40 écus ", arbre des temps préhistoriques et qui nous vient de la province de Zhejiang en Chine. Cet arbre, prend en automne une couleur jaune d'or magnifique qui donne à ses feuilles l'apparence de pièces d'or.

- un Figuier, arbre originaire du Proche Orient.

- Devant l'Orangerie, le long de la première terrasse, les CERCIS SILIQUASTRUM ou " arbres de Judée " ont été rapportés de Constantinople par Mme de la Sablière au milieu du 19ème siècle.

- A l'ouest du château, le Liquidambar présente des feuilles ressemblant à celles de l'Erable.

Nous sommes dans une ambiance totalement différente de celle des jardins du 17ème.

Cette partie du parc a été constituée au début du 19ème siècle par la famille de M. de Kerret (aïeul des actuels propriétaires). Toute cette famille, passionnée de voyage et de botanique a participé à l'élaboration de cet arboretum années après années.

LES SOURCES HISTORIQUES

1967 Le Château de Lanniron par Jacques Charpy

Le Château de Lanniron par Jacques Charpy in "Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne" Tome XLVII – 1967

Jusqu’à la Révolution, le domaine de Lanniron appartint aux évêques de Cornouaille. Ils le possédaient selon toute vraisemblance depuis le temps des immigrations bretonnes.

Aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles, les évêques se plaisaient à séjourner en leur maison des champs autour de laquelle s’était constitué un bourg avec église paroissiale, cimetière, chemins, rues, maisons et moulins. Ce bourg relevait du fief des Réguaires. De nombreux parchemins attestent pour cette époque l’existence d’une paroisse, dite paroisse de la rue aux Moulins près Quimper Corentin.

L’évêque Guillaume (1193-1218) y passa les derniers mois de sa vie, et sans doute y mourut. (Le cartulaire de l’église de Quimper publié par le chanoine Peyron mentionne un acte de 1218 passé « apud Lanhydron » ). Lanniron n’était pas seulement une résidence d’été. Alain Rivelen dit Morel (1290-1320) s’y trouvait encore le 25 novembre 1300, vaquant aux soins ordinaires de l’administration diocésaine.

Les acquisitions faites par l’évêque Gatien de Monceaux (1408-1416) et son successeur Bertrand de Rosmadec (1416-1444) permirent à ce dernier, dont le nom reste attaché à presque tous les monuments de Quimper, de rebâtir le manoir dans la première moitié du XVe siècle. C’était alors un bâtiment carré, flanqué au sud de deux échauguettes et au nord de deux tourelles d’angle.

En bons pères de famille, les seigneurs évêques, leurs successeurs, pratiquèrent une active politique d’achat des terres d’alentour et agrandirent l’enclos de leur domaine aux dépens du bourg qui périclita. La paroisse de Lanniron dont on conserve les registres de baptêmes depuis 1537 dut au XVIe siècle être desservie en la cathédrale Saint Corentin.

Après les guerres de la Ligue, les évêques de Cornouaille, Charles du Liscouët et Guillaume Le Prestre de Lezonnet, ne pouvant s’installer en ville dans leur palais épiscopal ruiné, firent du » palais rural » de Lanniron leur demeure ordinaire et durant tout le XVIIe siècle l’église de Locmaria servit de paroisse à Lanniron. Au XVIIIe siècle, Lanniron fut rattaché à la paroisse du Saint-Esprit ou de la rue Neuve qui s’étendait alors non seulement sur les fermes et manoirs des environs immédiats (Poulguinan, Créach-Guen, Prat-maria) mais aussi sur des territoires plus éloignés (Penar-Stang, Kergoatalez, Kervir et même Le Cleuziou à la sortie de Quimper vers Rosporden).

Saint Corentin et Bertrand de Rosmadec à genoux, sur un vitrail de la Cathédrale de Quimper Monseigneur du Louet (1640-1668) acheta de petits jardins enclavés dans Lanniron; son successeur monseigneur de Coëtlogon acquit en 1672 et 1686 le village de Kerbaby ; et, conformément aux édits et déclarations du roi qui permettaient aux ecclésiastiques de rentrer dans les biens aliénés de leur église et en vertu d’une sentence des Réguaires de Quimper du 16 mars 1678, il reprit la propriété de plusieurs terres; il démolit de nombreuses maisons pour faire des champs et des fossés. Il consacra plus de 30.000 frs à l’acquisition de terrains et à l’embellissement de Lanniron. Bien que par acte du 14 avril 1698 il fit don de ces accroissements à ses successeurs les évêques, ceux-ci devront soutenir en justice leurs droits contre les héritiers des prélats et notamment contre cet insupportable marquis de Ploeuc, neveu de monseigneur de Ploeuc, seigneur de Guilguiffin, marquis de Pont-Croix, dont j’ai évoqué ailleurs les démêlés comme commissaire inspecteur des haras de Bretagne.

René du louët, sur un vitrail de la Cathédrale de Quimper En 1668 François de Coëtlogon prend possession du siège épiscopal de Cornouaille. Fils d’un conseiller au Parlement de Bretagne, il appartenait à une famille originaire du diocèse de SaintBrieuc.

C’était un habile orateur, et aussi, comme son saint patron François de à la famille de Coëtlogon. « Les jardins de Lanniron décrits en vers français » ne comptent pas moins de 432 vers. Henri Waquet a dit de ce travail: » C’est une énumération. Cela est décrit comme par un notaire qui dressant un inventaire mettrait des rimes à toutes les douze syllabes de sa prose et, de-ci de-là, s’interromprait pour étourdir un client illustre du tapage de ses compliments emphatiques « .

François de Coëtlogon

"Que Lanniron me plait ! et que ses avenues

Pour leur rare beauté, méritent d’être vues:

C’est l’ouvrage achevé d’un illustre prélat

De qui ce lieu charmant emprunte son éclat:

Tout y brille par lui, puisque par sa présence,

Qui sert à ses jardins d’une double influence,

On voit naitre les fleurs, on voit murir les fruits,

Sa pourpre peint la rose, et sa candeur les lys."

La description de M. de Bonnecamp est lente; elle pèche par une banalité lamentable, mais se rachète par son exactitude. Ainsi:

"Voyons avec plaisir la troisième terrasse.

Aux légumes ici les fleurs cèdent la place.

L’asperge et l’artichaut, le piquant celeri,

Les radis, le chou-fleur, l’épicé salsifis,

La royale laitue et la trop tendre alphange,

Par un hardi mépris aux fleurs donnent le change.

Leur grosseur, leur tendresse et le goût qu’elles ont,

Font connaitre aux friands la bonté de leur fond.

Ainsi dans ces jardins l’utile à l’agréable ,

Se joint, pour plaire aux yeux et servir à la table."

A l’utile et à l’agréable se joint aussi la grandeur car la mer est toute voisine, l’Odet au cours élargi et qui subit les effets de la marée:

"Approchons de ce mur qui défend à la mer

Aux douceurs de ces lieux de mêler son amer;

Quel plaisir de la voir dans ses hautes marées

Rouler à gros bouillons ses ondes azurées,

Courir après soi-même et, ses flots étant las,

Avec la même ardeur retourner sur ses pas!"

"C’est là que ce prélat solitaire médite

A corriger le vice et payer le mérite."

Et M. de Bonnecamp de conclure:

"On s’écrira miracle! en voyant Lanniron.

Pourquoi? C’est l’opéra d’un sage Coëtlogon."

"C’est ainsi qu’en Cornouaille, ajoute monsieur Waquet, sur le déclin du grand siècle, un ingénieux médecin poète occupait ses loisirs, entre un clystère et une saignée, à exalter, dans la langue des dieux, les talents, les tulipes et les melons d’un doux prélat, de belle race, amateur de jardins."

Monseigneur de Coëtlogon avait également envisagé d’édifier une chapelle près du manoir, et en 1672 il fit établir par le P. Jésuite Turmel, adjoint de Martellange, un projet de chapelle. C’était un édifice à la mode du temps, à coupole centrale, avec abside et bras du transept en hémicycles, chaque bras ayant 10 mètres de long. La longueur du chœur et de la nef ne dépassait pas 25 mètres, la hauteur sous voûte 15 mètres. Une sacristie et une loge épiscopale complétaient ce projet dont les heureuses proportions composaient un charmant édifice, rappelant en petit ce qui fut réalisé pour la chapelle du collège des Jésuites de Quimper.

Bourde de la Rogerie et à sa suite Moisy, qui ont étudié ce plan conservé dans le recueil des plans jésuites de la bibliothèque municipale de Quimper (omis par Vallery-Radot), prétendaient que cette chapelle fut détruite sous la Révolution. Cela est une erreur. Elle ne fut jamais construite.

Les descriptions très précises que nous avons de Lanniron pour le XVIIIe siècle ne laissent aucun doute à cet égard. Ces descriptions sont notamment contenues dans les inventaires dressés au décès de monseigneur François Hyacinthe de Ploeuc (1707-1739) et de monseigneur Auguste de Farcy de Cuillé (1739-1771).

La salle synodale de l’ancien évêché conservait, avant l’incendie de 1939, une série de portraits d’évêques, peints vers 1750 par l’artiste vannetais l’Hermitais (auteur des toiles des trois retables de Spézet et de deux tableaux de Saint-Martin de Lamballe). Le portrait de François de Coëtlogon comportait en fond de tableau une peinture détaillée des jardins et du manoir de Lanniron; une gravure très inexacte en a été reproduite par Louis Le Guennec dans le bulletin de la Société Archéologique du Finistère de 1921. Monsieur de Massol en possède heureusement une reproduction photographique, de même que la copie d’un dessin du château à la fin du XVIIIe siècle.

Au début du XVIIIe siècle, le manoir de Lanniron comprenait un corps central de bâtiment (du XVe siècle) flanqué au nord de deux tours et au sud de deux échauguettes. Au rez-de-chaussée donnant sur la grande cour nord se trouvaient un petit vestibule et une chambre à droite en entrant, et en arrière une grande salle à manger; au-dessus un vestibule et une chambre et une grande chambre éclairée à l’est; des latrines étaient installées au rez-de-chaussée et à l’étage.

D’importants greniers surmontaient le bâtiment. Un deuxième corps de bâtiment accolé au sud était sans doute un peu plus récent que le bâtiment précédent: à l’étage du rez-de-chaussée la chambre de l’évêque éclairée au midi par deux fenêtres séparées par une porte donnant sur un double escalier accédant au jardin; au sud-ouest le cabinet de travail de l’évêque; au nord-ouest la chambre des domestiques; à l’est la chapelle; à l’étage au-dessus de la chambre de l’évêque, trois marches plus bas que la grande chambre du premier corps de bâtiment, un petit corridor donnant sur une grande chambre à deux fenêtres et à l’est sur un cabinet. Au sommet du logis la mansarde était aménagée en chambre du secrétariat.

Les deux tourelles du nord étaient occupées à l’est par le grand escalier, à l’ouest par un cabinet. De chaque côté de la tourelle de l’escalier à la hauteur du grenier, une galerie saillante à mâchicoulis rejoignait les tourelles nord-ouest et sud-est.

Au sous-sol, de plain pied avec le jardin (comme encore aujourd’hui), se trouvaient l’office, la grande cuisine, la cave à charbon et donnant sur les terrasses du midi une pièce appelée salon servant à l’occasion de petite orangerie. Le jardinier logeait sous le cabinet de travail de l’évêque. A la mort de monseigneur de Cuillé, l’inventaire de 1773 apporte quelques renseignements complémentaires et décrit de nouveaux bâtiments. Dans la chapelle, l’autel est décoré sur le devant de » broderies en relief de terre » ; son retable est » couvert de coquillages ». Le mauvais état de l’ensemble nécessite sa réfection et on envisage de le remplacer par un autel en bois décoré de pilastres. Dans la salle à manger, on demande la restauration des peintures à la fresque qui ornent les murs et représentent paysages et pilastres. Dans le prolongement occidental du manoir, monseigneur de Cuillé a construit entre 1760 et 1770 un corps de bâtiment dit » la maison neuve « . Au sous-sol (de plain-pied avec la cour) un corridor (au nord) donne sur

un office et deux caves (au midi). L’escalier de treize marches et deux paliers permet d’accéder au rez-de-chaussée qui, prolongeant la chambre de l’évêque, comprend une salle de compagnie et une chambre.

Le secrétariat est installé à cette époque dans une petite maison au nord-ouest de la cour nord avec étage et grenier à lucarne. La magnifique orangerie que l’on voit encore aujourd’hui remplaça sous l’épiscopat de monseigneur de Cuillé la petite bâtisse qui en tenait lieu du temps de monseigneur de Plœuc. On demande que les trente-cinq poutres construites en mauvaise qualité de pin soient refaites en chêne. Enfin le bâtiment compris entre le secrétariat et l’écurie (à l’ouest du château) abrite une glacière déjà existante sous l’épiscopat précédent, composée de madriers et oú un treillis de branchages garnis de foin et paille d’un mètre d

Le bassin de Neptune

Les plus belles parties du domaine de Lanniron sont sans contredit les jardins dont on nous décrit avec plaisir les terrasses et les bassins: sur la deuxième terrasse, deux bassins de 2,60 m. de diamètre, sur la troisième terrasse, deux bassins elliptiques de 2,25 m. à 3,25 m. d’axe, dans le fer à cheval un grand bassin, dans le jardin de l’orangerie encore un bassin à double miroir recevant l’eau par quatre grenouilles ou crapauds sous une petite pyramide en tuffeau; enfin à l’ouest du jardin la pièce d’eau appelée le Neptune au milieu de laquelle se trouve » une espèce de pied d’estale » en pierre de taille sur laquelle il y eut jadis une statue équestre aussi en pierre de taille représentant un dauphin portant un Neptune, dont les restes gisent dans la vase du bassin depuis plus de 30 ans. » Comme il n’y a pas d’ouvrier dans le pays en état de faire une statue pareille en pierre de taille, on demande d’y substituer une pyramide de près de cinq mètres de haut terminée par un globe surmonté d’une fleur de lys ».

Toutes ces eaux provenaient des sources de Saint-Laurent, Lesperbé, Kerustum et Kerbilien à 1200 toises de distance, soit près de 2 km 1/2. Par des rigoles en terre, elles étaient recueillies par un étang de 1800 m2 qui les canalisait vers un appentis le long de la chapelle. De là, par trois conduits de plomb, l’eau passait dans les bassins.

Sous l’épiscopat de monseigneur de Coëtlogon, de chaque côté de l’escalier de la première terrasse se trouvaient deux statues en stuff représentant un paysan et une paysanne et de chaque côté de la porte du château deux lions de bois.

Toussaint Conen de Saint-Luc

Dernier évêque avant la fin de la Monarchie, Monseigneur Conen de Saint-Luc, n’étant pas très en fonds pour reprendre le domaine auprès des neveux de son prédécesseur dû mettre une partie des jardins en locations auprès de maraîchers.

Ici, comme ailleurs, la Révolution apporta une perturbation dans le développement de Lanniron. Conséquence de la confiscation des biens du clergé, le 28 janvier 1791, en la salle basse du collège de Quimper, devant le directoire du district, les terres, maisons et dépendances de Lanniron » ci-devant dépendant de l’évêque de Quimper » furent mises à prix pour 23.140 livres.

Après une longue enchère de 18 feux, un certain monsieur Mallin en devint adjudicataire pour 33.000 livres, devant Le Déan, le donataire du Frugy.

Ce Mallin conserva le domaine avec les métairies de Lanniron et de Kerbaby jusqu’à l’an XIII. Le premier fructidor an XIII (20 juillet 1805), étant alors capitaine de frégate » en partance à cause de son service « , il vendait pour 50.000 F. l’ensemble à François Marie Toussaint Léon Tréverret, négociant, ancien trésorier payeur de l’armée, et fils d’un ancien sénéchal de Rennes. Le nouveau propriétaire ne profita guère de son acquisition, car ses affaires ayant mal tourné, il fut mis en faillite et contraint de vendre. Avec ses palues et ses terres à poterie, Lanniron fut revendu le 16 mai 1809 pour 47.000 F. seulement à Guillaume Marie Kerbriand-Postic, négociant à Morlaix, qui confia le soin de gérer son nouveau bien à Le Guillou Penanros, ancien avocat, ancien notaire, juge au tribunal et surtout homme d’affaires.

Tandis que les métairies étaient baillées à des fermiers, la maison et les jardins de Lanniron étaient loués à des jardiniers. En 1819, les jardins renfermaient en espalier 95 poiriers, 28 pêchers, 7 abricotiers, 10 cerisiers et 19 pruniers; en buissons 198 pruniers et poiriers, 28 cerisiers de plein vent, 49 pommiers et poiriers de plein vent, 310 sauvageons, 33 pieds de vigne (monseigneur de Coëtlogon en avait fait venir de la Ciotat), 184 groseilliers et castilliers, 24 jeunes pieds de châtaigniers, 29 petits noyers et 54 petits sapins, sans compter les arbres les plus précieux, ceux qui faisaient la réputation de Lanniron, 41 orangers et 9 citronniers.

La maison était fort mal entretenue; portes et fenêtres sans carreaux laissaient passer les courant d’air; les bois étaient dévastés; la location rapportait peu à son propriétaire qui avait des velléités de vendre s’il trouvait acquéreur, mais il hésitait toutefois à se défaire de » cette belle propriété peu commune à ses yeux « . Un acquéreur éventuel intriguait de divers côtés pour acheter Lanniron. Le Guillou Penanros conseillait même la vente à Kerbriand-Postic. » La personne qui vous avait écrit de Vitré pour acheter Lanniron, lui écrit-il, m’est venue en personne. Elle m’en a offert 50.000 F. Ce prix engage à bien réfléchir. Lanniron à peine vous donne 1.000 F. de revenu net. 50.000 F. donnent à 5 %, 2.500 F. La différence est de 1.500 F. de revenu. Un père de famille doit faire une sérieuse réflexion « .

Finalement l’affaire fut traitée le 15 juin 1822 pour 60.000 F., plus 750 F. d’épingles pour les demoiselles Kerbriand-Postic.

Quel était ce nouvel acquéreur de Lanniron ? C’était un gentilhomme anglais, Emmanuel Calixte Harrington. A dire vrai, seul le père d’Harrington était britannique. Sa mère était née Henriette Grignard de Champsavoy et en 1834 habitait Dinan. Son frère Armand, qui avait négocié l’achat de Lanniron, était directeur des contributions indirectes à Châteaulin et avait épousé Anne Louise de Carné-Marcein. Leur fille Mélanie épousa en 1839 Félix du Marhallah le châtelain du Perennou, qui après le décès de sa femme et de sa fille entrera au séminaire, sera recteur des Glénans, aumônier des mobiles de 1870, vicaire général du diocèse de Quimper et protonotaire apostolique. Emmanuel Harrington n’était donc pas tout à fait un étranger. C’était un homme de goût qui entreprit la reconstruction du château et lui donna son aspect actuel. D’après un article d’Aymar de Blois rédigé en 1844, pour le complément du dictionnaire d’Ogée (t. II, 1853), cette reconstruction daterait des environs de 1824. Donc peu après son achat, Harrington remodela le manoir, fit disparaître les tourelles et réduisit le bâtiment du XVe siècle, ajouta l’aile orientale de la façade et édifia la terrasse avec son harmonieuse colonnade et son double escalier et donna ainsi à l’ensemble d’élégantes proportions s’alliant à une simplicité distinguée et néo-classique. Harrington était un être curieux qu’on pourrait peut-être qualifier de joueur, noceur et buveur. Mort à Londres le 3 juin 1833 il laissait une veuve, Catherine Lowell, qui résidait toujours à Lanniron en faveur de laquelle il fit son testament, veuve qui était à la fois » épouse Wilfort et se disait épouse de feu Monsieur Harrington « .

Ayant revendu Lanniron trois mois avant sa mort, Harrington avait transféré ses meubles au manoir de Kernisy en Penhars et c’est là que fut dressé l’inventaire de ses biens: beau mobilier en acajou, plusieurs tables à jeu, nombreuses glaces et pendules de valeur, riche argenterie, vaisselle importante (38 plats et 28 douzaines d’assiettes, la plupart en porcelaine bleue, plusieurs théières), linge de maison damassé (53 draps, 46 nappes et 126 serviettes), bibliothèque aux nombreux rayons chargés de livres d’histoire et de géographie, d’ouvrages relatifs à l’Angleterre, d’œuvres de littérature anglaise et française, de quelques livres de prières, de dictionnaires et aussi de quelques manuels de gastronomie; la cave ne comprenait pas moins de 1.267 bouteilles de vins et d’alcool, du Saint-Emilion, du Médoc, du Roussillon, du Porto, du Graves, du vin de Grèce et d’Italie, du Cognac et de l’Armagnac, du Frontignan et du Bordeaux.

Le 21 mars 1833, Harrington cédait pour 62.500 F. déclarés le domaine de Lanniron qui s’étendait alors sur 71 ha à MM. Hyppolite Sire et Constant Chauveau Sire, banquiers à Boulogne qui remplaçaient par décision de justice l’acquéreur envisagé, un gentilhomme anglais, rentier à Calais, William Pole Tilmey Long Wellesley. Il ne fait pas de doute que le prix réellement payé fut plus élevé !

Charles de Kerret

Le 22 juillet 1833, les banquiers revendaient pour 92.000 F. leur bien à M. et Mme Charles de Kerret de Quillien, de Quimper, dont la fille Hermine née à Lanniron en 1835 épousa Georges Blanchet de la Sablière; leurs arrière-petits-enfants sont aujourd’hui les heureux propriétaires de ce beau château.

LES JARDINS DEPUIS L'ANTIQUITÉ

Définition du jardin

Le jardin est un terrain où l'on cultive des végétaux utiles (potagers, vergers) ou d'agrément (parterre de fleurs, bosquets). Une source alimentaire née de l'évolution de l'agriculture puis devenue source de remèdes et de plaisirs. Une tentative pour dominer le monde en organisant l'inconnu de la végétation. Un Paradis terrestre, un " Eden " comme le suggérait Xénophon, philosophe et homme politique grec du Vème siècle avant J.C, en traduisant le mot hébreux " gan'eden " signifiant jardin par " Paradeisos ".

La notion de jardin a varié suivant les époques, les civilisations, les religions, l'histoire, la géographie, les climats... et ne peut aujourd'hui se résumer en une seule définition. Quoi de semblable en effet entre les jardins de l'intelligence de Versailles au XVIIème siècle, les parcs romantiques à l'anglaise et les jardins japonais ? Mais au-delà de cette évolution de " forme ", les jardins ont toujours répondu à un même besoin fondamental et anthropologique : un besoin primaire de contact avec la nature et à travers elle avec un ou des dieux, un besoin de contact avec l'univers.

A chaque époque les jardins ont résumé la culture, les aspirations profondes, l'inconscient, les rêves et même parfois les peurs des sociétés. Ils mettent donc en jeu toute une symbolique, un sens profond.

Le jardin repose sur une ambiguïté : il est un hommage à la nature et à ses forces invisibles, tout en exprimant le pouvoir absolu de l'homme sur l'ordre naturel.

Le jardin exprime la perfection et la puissance de la nature. C'est un résumé de l'univers dans sa totale perfection. C'est un espace privilégié où sont rassemblées des espèces végétales d'horizons divers.

Microcosme, résumé du monde, le jardin est chargé d'un message symbolique exprimant la puissance des dieux et la fécondité de la création.

Mais le jardin est aussi la preuve de la richesse, de la puissance et du pouvoir temporel de son créateur qui se substitue alors au dieu créateur. Dans cette création " contre nature ", l'homme dompte les végétaux, il triche avec les lois de la nature, il joue avec les saisons, les climats et les perspectives. Il modèle un espace à l'image de ses rêves. Il y exprime son idée du bonheur ou son ambition.

Cultivé, réfléchi, organisé et sécurisant, le jardin s'oppose à la nature sauvage, imprévisible et désordonnée. Créer un jardin est alors pour l'homme rendre son univers amical. Mais cette illusion d'ordre, ce compromis entre la nature et l'homme est très fragile et l'art des jardins disparaît très vite sous la pression d'une nature forte et finalement incontrôlable.

Chaque civilisation et chaque époque ont donc créé leurs style sous l'influence plus ou moins consciente de leur propre culture mais aussi de civilisations passées ou lointaines.

Les jardins de l'antiquité

Le tout premier jardin : Le jardin d'Eden...

Dans la tradition chrétienne, Dieu créa le monde et plaça l'homme et la femme dans un jardin luxuriant, symbole de paix, d'abondance et de protection : le jardin d'Eden, le Paradis.

Voici le description de ce Paradis, selon la Genèse :

" Yahvé planta un jardin en Eden à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Yahvé fit pousser du sol toutes espèces d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin et de là il se divisait pour former quatre bras. Le premier s'appelle le Pishôn, (...) le deuxième fleuve s'appelle le Gihôn (...), le troisième fleuve s'appelle le Tigre (...) et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Yahvé prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Eden pour le cultiver et le garder. Et Yahvé fit à l'homme ce commandement : Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. " Genèse, II 8-17

Cédant aux promesses illusoires du faux prophète symbolisé par le serpent, Adam et Eve désobéissent et sont alors chassés du Paradis par Dieu. Cette image du " Paradis perdu ", commune à de nombreuses religions va fortement influencer la création et la symbolique des jardins au cours des siècles.